今年の京王百貨店駅弁大会は、60回目(人間で言えば還暦)の記念大会ということで、1月4日から22日までの19日間が会期という長丁場。

会期中、筆者は数日の休みを除いて担当の輸送駅弁コーナーを中心に会場内をウロウロ。

その間に多くのお客様の声を聞いたり、また駅弁の動きをじっくりと観察もできました。

そうした中で、例年と比べて「あれっ?」と思ったことが、お客様一人が買われる駅弁の数が目に見えて減ったこと。

例えるならば、昨年まで多くの方が三個くらいは普通に買われていたのに、今年は二個あるいは一個と減っているのです。

特に調査はしていないので、あくまでも売場で見た感覚ではありますが、他の方も同じ感想だったので、筆者の思い過ごしでは無いと考えられます。

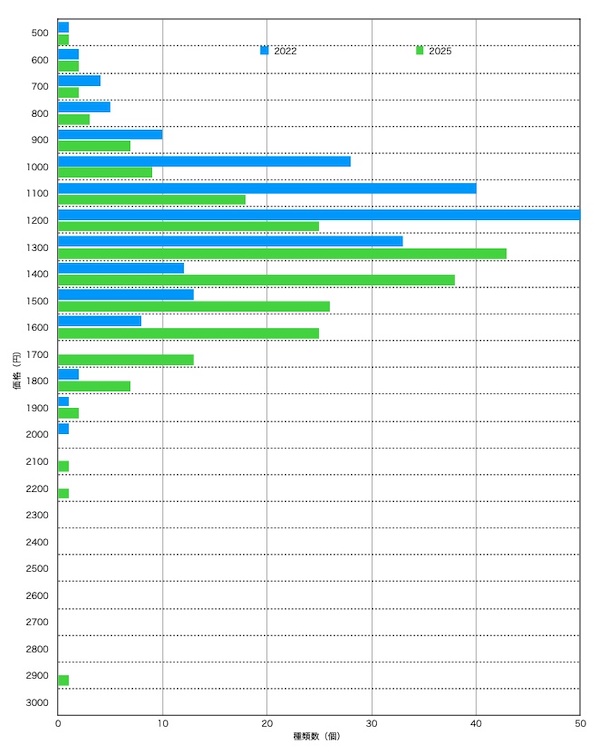

そこで、下に示すグラフを作ってみました。

グラフは、今年と三年前の輸送駅弁の価格分布を示したものです。

年度ごとに総量が異なるので正確な状況を反映したものではありませんが、それでも全体的な傾向を知るには問題は無いと考えています。

グラフでは、500〜3000円までを100円単位の価格帯で集計してあります。

青が2022年で、緑が今年(2025年)ですが、一見して主要価格帯が移動していることが見て取れるでしょう。

即ち、2022年の主要価格帯は1000〜1300円でしたが、2025年では1100〜1700円と高価格化が進んでいます。

特に1400円帯では12種から38種、1500円帯では13種から26種、1600円帯では8種から25種、1700円帯では0種が13種へと、それぞれ大きく増えています。

また、それとは逆に1000円帯では28種が9種、1100円帯では40種が18種、1200円帯では50種が25種へと大幅に減じており、この低価格品の減少傾向からも、高価格帯へと主流が移っていることが分ります。

もちろん、この高価格化への理由として、例えば材料費の大幅な値上げであったり、人件費のアップなど、社会一般が抱えている状況が反映されているものと理解していますし、それを否定するつもりは全くありません。

それでも、一般的に買いやすい駅弁としてはどうなのか?

という疑問は、あるのではないでしょうか。

駅弁大会では、輸送駅弁と、その場で調整を行う実演販売に分かれますが、今回の実演販売では2500円前後の価格帯で、カニやイクラがドカッと盛った海鮮系弁当が複数販売されていました。

駅弁大会の来場者は、必ずしも駅弁ファンとは限らないので、そうした方達の目線から見ると、1600円、1700円台の輸送駅弁よりも、それに数百円プラスして2000円台前半の海鮮系を選択されるのも理解できます。

また、これは一般論ですが、駅弁の中心価格帯となってきた1500〜1600円前後を昼食への出費額と想定すると、街中ではちょっとしたランチを楽しむことが出来ます。

やはり、日常生活の中で感覚的に身に付いたコストパフォーマンスを考えると、特に駅弁にこだわらない一般消費者に買っていただくには、難しい価格帯になってしまったのではないでしょうか。

今回扱った商品の中で目に付いたのは、既存の駅弁による価格改定の結果、1500〜1600円前後になってしまった商品が多かったこと。

つまり、単純に増えた経費分を、そのまま上乗せした結果であると言えます。

今回、お客様との話の中で駅弁として買い求めやすい価格は、1000〜1300円が一番多い答えでした。

ということは、より多くのお客様に買っていただくためには、この価格帯の商品を各メーカーのフラッグシップ的な商品としなければ難しいということだと思います。

駅弁業界が、今まで以上に元気になるには、駅弁ファンではない一般消費者が、躊躇無く手を伸ばす事が出来る価格帯の駅弁を作る必要があるのではないかと、駅弁の動きを見ながら思ったしだいです。