中央本線小淵沢駅。

特に目立った観光地はありませんが、鉄道ファン以外にも比較的名が通っているのは、八ケ岳方面へと向かう小海線の分岐駅だからでしょう。

画像1 小淵沢の大カーブを行く「八ケ岳高原号」C56 1970年6月28日

1970年代から80年代の清里高原をトップとする八ケ岳山麓への一大観光ブームは、今となっては想像を絶するものがありました。

その主役となったのは、国鉄の「DISCOVER JAPAN」キャンペーンに大きな影響を受けて出現した、いわゆるアンノン族。

そのアンノン族の多くが利用したのが小海線で、車内は首都圏のラッシュ並にギューギュー詰め。ホームからは人が溢れんばかりの混みよう。

そうした多くの人達が乗り換えたのが、中央線小淵沢駅でしたが、そこで販売される駅弁の数は1日80〜150個だったので、やって来る人の数に対して決して多いものではありませんでした。

画像2 小淵沢駅前 1970年6月28日

1985年当時、テレビ朝日が制作する番組で「愛川欽也の探検レストラン」という料理番組があったのですが、その番組の中で「駅弁を作る」という企画が提案され、出来上がったのが、今も小淵沢駅で販売が続く「元気甲斐」。

企画の経緯については、当事者の一人であった林順信氏が『汽車駅弁旅の味』(新潮社 1988年)の中で詳しく記していますので、そちらをお読みください。

このテレビ企画から生まれた「元気甲斐」は、発売から三十数年が経つにも関わらず、今でも人気は衰えず、駅弁大会でも「元気甲斐はどこ?」と聞かれることが多々あります。

先にも記したように、それまでの小淵沢駅での駅弁販売は日に80〜150個と少なめでしたが、「元気甲斐」の発売初日(1985年10月27日)には、3000人が押し寄せる騒ぎに。

今も残る写真には、ホームに買い求める人の長蛇の列が見えます。

「元気甲斐」が、テレビ番組が作った単なる話題性だけの駅弁であったならば、その人気は一過性のものであったことでしょう。

それが現在まで続くロングセラーになった理由は、真面目に「美味い駅弁」を作ったことにほかならないと思います。

その「美味い」裏側にあるのが、地場である八ケ岳山麓の味を取り入れ、東京と京都という対極に位置する料亭の監修を受けたこと。

そして、なによりも素晴らしかったのが「美味い駅弁」を作るのに、スタッフが駅弁と正面から向き合ったことだと思います。

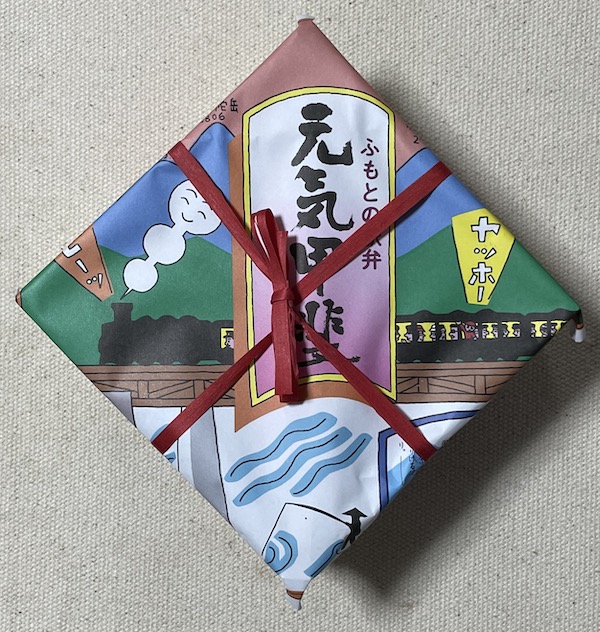

画像3

一の重は、京都の料亭「菊乃井」。

二の重は、東京の味処「吉左右」。

2段弁当の蓋を開けるとこのような、駅弁が広がります。

画像4

一の重

胡桃(くるみ)ご飯、蓮根の金平、山女の甲州煮、蕗(ふき)と椎茸と人参の旨煮、蒟蒻(こんにゃく)の味噌煮、 カリフラワーのレモン酢漬、ぜんまいと揚げの胡麻あえ、セロリの粕漬。

胡桃ご飯は、古くから食材を包む材料として使われてきた朴葉に包まれ、「オッ、この駅弁はただ者ではないぞ!」という期待感を演出してくれています。中に入っている胡桃もよく炊けており、独特の固さが全く気になりません。

そして、八ケ岳の清流を表現した山女魚の甲州煮には、ぶどうが一緒に煮込まれており、甲州ぶどうの産地であることをさりげなくアピール。

画像5 朴葉にくるまれた胡桃ご飯

二の重

栗としめじのおこわ(銀杏・蓮根入り)、アスパラの豚肉巻、鶏の柚子味噌あえ、わかさぎの南蛮漬け、山牛蒡の味噌漬け、沢庵。

栗としめじのおこわは、味付けがちょっと甘めなので、その辺で評価が分かれるかも知れません。私は今までに体験したことがない味付けだったので、美味しく感じます。

甲州地鶏を表現した鶏の柚子味噌あえは、せっかくの柚子風味をもう少し強めにした方が、柚子味噌らしくて良かったかも。

わかさぎの南蛮漬けは、富士五湖の名産わかさぎ。

そしてアスパラの豚肉巻は、昭和30年代中頃に始まる甲州豚を表現しています。

画像6 栗としめじのおこわ、鶏の柚子味噌あえ、アスパラの豚肉巻

一の重、二の重ともに共通しているのが、高原野菜と山の恵みが詰っていること。

そして、容器は昔ながらの経木を使用。

蓋を開けた瞬間に漂う経木の香りがまた素晴らしく、昔懐しい駅弁を思い出させてくれます。

作家の宮脇俊三氏は、著書『途中下車の味』の中で「元気甲斐」を絶賛する理由を、

「大同小異、通り一遍の駅弁が全国にはびこるなかで、この「元気甲斐」は異色にして抜群だからである。(中略)駅弁の水準を上回る、と言うより、質的に断然ちがうものと感心せざるえなかった。」

と記されています。

たった一つの駅弁で、これだけ地元食材の由来を知ることができ、しかも種類と味も豊富に楽しめる駅弁が他にあるでしょうか?

奥が深い駅弁。

それが「元気甲斐」なのです。